Durante alguns anos frequentei a casa de Jomar Moraes na rua das Jaqueiras do Jardim Renascença, em São Luís, e com ele joguei conversa fora sobre literatura, política e banalidades. Em alguns desses encontros ouvi bem mais do que falei, fiz apontamentos e juntei muitas histórias de um Jomar que aqui e ali caía doente ou esquivava-se do convívio social nos surtos de depressão. Editamos juntos

Canção do abandono, de Olympio Cruz, e planejamos outras publicações que ficaram na poeira da estrada.

Jomar Moraes partiu pra outra jornada neste domingo 14 de agosto. A literatura perdeu um guardião aguerrido. O Maranhão perdeu um notável homem de letras, provedor dos projetos de edição literária sobre temas e nomes maranhenses mais importantes das últimas quatro décadas.

Certa vez perguntei a ele: quem deve mais a quem? Jomar à Academia Maranhense de Letras ou a Academia a Jomar? “Acho que esse jogo sai empate”, respondeu, em tom de brincadeira. “Devo muito à AML, mas, sem modéstia, ela também me deve. Fiz muito por ela, reconheço. Na verdade dei à Academia uma presença que ela não tinha”.

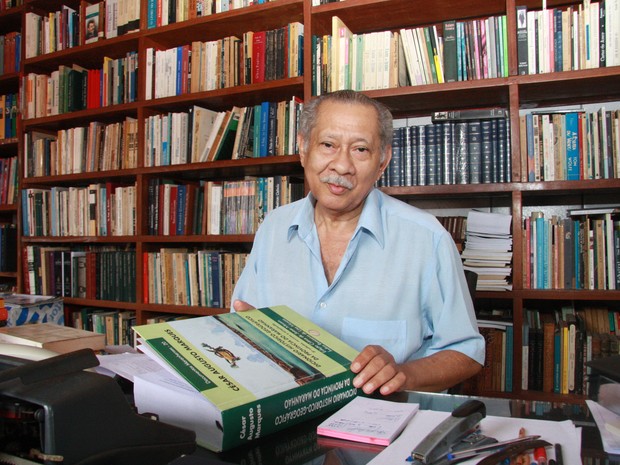

Em boa parte do tempo sentado na sua biblioteca, de bermuda e sem camisa, rodeado por mais de 30 mil títulos, Jomar era um apaixonado por livros e incentivador da leitura. Aos 60 anos começou um curso de mestrado na Universidade Federal do Maranhão. “Para muitos, isso pareceu uma coisa absurda. Fui desencorajado por alguns amigos. No próprio curso, quando me perguntavam por que eu estava ali, não titubeava: - Professores, estou aqui porque quero saber mais”.

Jomar Moraes publicou alguns livros – o primeiro deles em poesia; os outros, de crônicas – mas notabilizou-se por reeditar, com estudos críticos, obras de grande relevância para a história da literatura maranhense e universal. “Carrego essa vontade de publicar obras de outros autores. Isso me dá um enorme prazer. É um viés do meu trabalho. Procuro trazer de volta ao interesse público aquele autor que acho que tem importância, e por isso procuro fazer alguma coisa”.

Abaixo transcrevo, no primeiro plano, parte dos apontamentos que fiz de histórias contadas por Jomar Moraes sobre ele mesmo, a origem da família, percalços e superações nas muitas vidas que empreendeu. No segundo plano está o texto

O mestre colecionador de palavras, que publiquei no jornal

O Estado do Maranhão a 17 de maio de 2009, ainda nas comemorações dos 70 anos de Jomar e por ocasião do lançamento da terceira edição do

Dicionário histórico-geográfico da Província do Maranhão, de César Augusto Marques, por ele publicado.

Pela porta da frente

Aquele início de manhã nublada prenunciava um dia de chuva forte. Sob o céu fechado de São Luís estava em curso o processo de escolha do futuro ocupante da Cadeira 10 da Academia Maranhense de Letras, declarada vaga com a morte do desembargador Henrique Costa Fernandes. De um lado, Fernando Braga, 25 anos, bacharel pela Faculdade de Direito do Distrito Federal, estreante nas letras com o livro de poesia

Silêncio branco (1967) e freqüentador das tertúlias literárias do Bar Atenas e da república dos Apicuns infestada dos acólitos de Erasmo Dias; do outro, Jomar Moraes, 29 anos, ex-sargento de polícia, postalista dos Correios, também estreante nas letras com o livro de poesia

Seara em flor (1963) e autor dos ensaios

Graça Aranha (1963) e

Vida e obra de Antonio Lobo (1969), este último premiado pela Academia Maranhense de Letras.

Era 10 de maio de 1969. As trovoadas políticas do período ecoavam pelo Brasil. Governado pelo general linha-dura Artur da Costa e Silva, o País vivia os efeitos do regime militar iniciado em março de 1964. Céu de chumbo, pancadas de chuva. Estava em vigor havia poucos meses o Ato Institucional nº 5, o temido AI-5, assinado por Costa e Silva, que feria de morte a já combalida democracia brasileira, com a suspensão dos direitos civis, e abria caminhos para um enredo de torturas, mortes e prisões nos soturnos porões da ditadura.

São Luís era somente a pacata capital do Maranhão. No Bar Atenas, onde também se ouvia falar de revolução, o jornalista, polemista e boêmio Erasmo Dias cantava antecipadamente a vitória de Fernando Braga. “Jamais o mulato-jenipapo vencerá Nandinho, o filho da minha alma”, profetizava. No

Jornal do Dia, a coluna Roda Viva, assinada por um certo J. Amparo, estimulava o debate sobre a eleição na AML e abertamente torcia pelo ex-sargento de polícia. Roda Viva era uma coluna de prestígio nos campos político, empresarial e cultural, pelo trânsito livre e boa articulação do seu editor. Mas Braga contava com apoios importantes e circulava com desenvoltura no meio intelectual da cidade. Tudo isso ajudava a fechar o tempo dentro e fora do ambiente da disputa.

A tarde de chuva intensa apontava para uma eleição com desfecho imprevisível. Por trás das cortinas da academia estavam os apoiadores dos candidatos a cabalar votos. De lado a lado, faziam as contas e somavam adesões de última hora para uma guerra de nervos forjada na combustão de torcedores apaixonados. Jomar acompanhava o relampejo num quarto de pensão de dona Joana Abílio Barros, onde morava, à rua de Santo Antônio, número 196. Pelo que vira e ouvira no meio acadêmico às vésperas da eleição, não seria o aguaceiro da tarde a fazer minguar o indisfarçável otimismo. Eram apenas promessas de voto, desconfiava Jomar. Mas não abria mão da certeza de que venceria a disputa em primeiro escrutínio.

Era chuva de vento e J. Amparo capitulava na informação. Voltara desanimado de uma visita ao Café Sertã, no Hotel Serra Negra. Lá soubera de mudanças de voto repentinas, de traições de eleitores tidos até então como fiéis. A notícia deu a Jomar o combustível suficiente para enfrentar as tormentas e sair à caça dos acadêmicos indecisos. E das esfinges.

J. Amparo, sabia-se, era Benedito Buzar, jornalista, advogado, professor e pesquisador. Cinco anos antes tivera o mandato de deputado estadual cassado pelo regime militar. Buzar fora escalado para acompanhar a apuração dos votos na AML. “Lembro-me que o mestre Salomão Fiquene, meu eleitor certo, demorou-se em casa, preso pela chuva. Fui, com Buzar, à casa dele, na rua Grande, e o encontramos de saída, apesar do aguaceiro que caía. Disse-lhe: - Professor, preciso muito do seu voto certo. Temo que o mau tempo impeça alguns acadêmicos de irem à Academia. Sinto-me como Napoleão, derrotado pelo General Inverno. Fiquene sorriu e me tranqüilizou, afirmando que votaria em mim, até mesmo se chovesse canivete”, relata Jomar em crônica publicada 20 anos depois daquela eleição, no caderno de cultura do jornal

O Estado do Maranhão.

Salomão Fiquene estava no rol dos 21 eleitores – dentre os 39 acadêmicos habilitados - que dariam a Jomar Moraes a vitória em primeiro escrutínio. À boca da noite o resultado chegava em prosa e verso ao Moto Bar, no Largo do Carmo, onde já se encontravam Jomar e um grupo de amigos enfiados em garrafas de álcool e guaraná. A comemoração entrou pela madrugada. “Apesar do tempo transcorrido, os fatos permanecem vivos em minha lembrança”, escreveria Jomar na crônica dos 20 anos da eleição. Lembrança de que o tempo, embora fechado pelo peso das nuvens, nem sempre é sinal de mal presságio.

Mas quais forças Jomar - que havia deixado a farda de policial dois anos antes - arrebanhara para aquela eleição?

O professor Luiz Rego era o secretário-geral da AML, uma espécie de diretor executivo da instituição. Comandava a Academia em substituição ao presidente de fato, o jovem José Sarney, afastado que estava para se dedicar à administração pública. Entre 1967 e 1969, Luiz Rego promovera quatro concursos literários pela AML. E Jomar Moraes vencera três deles. “Com isso, de certa forma, deixei de ser um anônimo para a Academia, casa que passei a frequentar para receber os prêmios”. A vitória nos concursos literários servira de passaporte para a notícia que Buzar alegremente fazia chegar ao Moto Bar.

Foi a Luiz Rego que Jomar recorreu quando soube que a Cadeira 10 estaria vaga. Com timidez desconcertante, perguntou-lhe se poderia se inscrever à sucessão do acadêmico Henrique Costa Fernandes. Da conversa que lhe ofertaria o entusiasmo definitivo, Jomar recorda de alguns trechos:

– Professor, estou pensando em me candidatar à vaga na Academia. O que o senhor acha?

– Meu caro, candidate-se.

– O senhor acha que devo me candidatar mesmo?

– Ora, a Academia já disse três vezes que você é bom. Não é possível que agora vá desmenti-lo.

Outras palavras de incentivo partiram do cônego José de Ribamar Carvalho, reitor da então Fundação Universidade do Maranhão. Jomar, enamorado da obra de Sousândrade, fora pedir patrocínio ao reitor da universidade para editar

Harpa de oiro, de autoria do poeta maranhense. Da longa conversa e do livro publicado naquele mesmo ano com o selo da fundação surgira a amizade. “Foi uma questão de pura empatia”, relembra. Segundo Jomar, Ribamar Carvalho foi o primeiro acadêmico a lhe estender a mão:

– Você deve se candidatar à Academia. Você é novo – disse o cônego a Jomar.

– Mas eu não tenho condição.

– Tem condição, sim. Vou lhe ajudar. Quando você se candidatar venha aqui. Conte comigo. Vou recorrer aos amigos e pedir votos a você.

Eram apoios que faziam a diferença. O escritor maranhense Josué Montello, entronizado na Academia Brasileira de Letras desde 1955 e já com alguns livros publicados pelas renomadas editoras Nova Fronteira e José Olympio, tinha o peso de eleitor ilustre. Era membro efetivo da AML desde 1948. Em 1969, Montello morava na França, onde ocupava o cargo de conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris, e pouco sabia sobre os concorrentes à vaga de Henrique Costa Fernandes. Jomar não perdeu tempo e escreveu a Montello apresentando-se como jovem escritor do Maranhão. Falou de suas incursões iniciais pela literatura e pediu-lhe o apoio na eleição da AML. Em carta afetuosa, Montello respondeu a Jomar declarando-lhe o voto.

Da água para o vinho

Noite de posse na Academia Maranhense de Letras. Era 6 de agosto, quase dois meses depois da eleição. Na véspera, Jomar fora ao Palácio dos Leões, sede do governo, convidar José Sarney para a solenidade. O governador parabenizou-o pela eleição e confirmou presença. E com Sarney quase todos os secretários de estado foram à sede da AML. A sessão ganhara ainda mais importância para Jomar Moraes e para muitos que o olhavam com certa indiferença. “Um governador vai presidir a posse de um ex-soldado na Academia”, pensava alto Jomar, entre incrédulo e assustado.

Sarney, segundo Jomar, não era apenas um governador. Mas um tipo novo de governador que quebrou paradigmas. De muita estampa e prestígio. Não era um político qualquer. “Não há páreo para ele na política maranhense. Não conheço nenhum outro governador como ele. Era um semideus. Um cara novo e bonito que deixou sua marca logo no início da gestão”, relembra Jomar.

Eleito governador em 3 de outubro de 1965, aos 36 anos, Sarney rompeu com um ciclo de décadas de domínio político de Vitorino Freire. Governou o Maranhão de 1966 a 1971. A posse como governador foi filmada por Glauber Rocha e transformada no documentário Maranhão 66, que integra o emblemático acervo de fitas do Cinema Novo. Antes de entrar na política, foi repórter do jornal O Imparcial e frequentou reuniões literárias na Movelaria Guanabara ao lado de Ferreira Gullar, Lago Burnett e Bandeira Tribuzi, entre outros jovens intelectuais da época. Em 1952, aos 22 anos, fora eleito para a Cadeira 22 da Academia Maranhense de Letras, em substituição a Raimundo Feliciano Corrêa da Silva. Dois anos depois estreou na literatura com

A canção inicial.

Sarney, que em 1980 ingressaria na Academia Brasileira de Letras, presidiu a AML de 1966 a 1969. Como governador, abriu as portas do Palácio dos Leões para a cultura popular do Maranhão.

Luiz Rego aproveitou-se do prestígio de que desfrutava o governador para promover ainda mais a Academia com a realização de eventos e concursos importantes.

A Academia Maranhense de Letras foi fundada em 10 de agosto de 1908, data do 85º aniversário de nascimento do poeta Gonçalves Dias, e instalada solenemente em 7 de setembro do mesmo ano. Compunham o grupo de fundadores Antônio Lobo, Alfredo de Assis Castro, Astolfo Marques, Barbosa de Godois, Corrêa de Araújo, Clodoaldo Freitas, Domingos Barbosa, Fran Paxeco, Godofredo Viana, I. Xavier de Carvalho, Ribeiro do Amaral e Armando Vieira da Silva. Instituída no ato da fundação com 20 cadeiras, somente com a reforma estatutária de 1946 a AML passou a contar com o número atual de 40 cadeiras.

A Cadeira 10 tem como patrono o escritor, médico, educador e político Antônio Henriques Leal, autor, dentre outras peças literárias, dos quatro volumes que formam o

Panteon Maranhense. A cadeira foi fundada por Raul Astolfo Marques, que teve parte de sua produção literária publicada na

Revista do Norte. Com a morte de Astolfo Marques, foi eleito para substituí-lo, em 6 de abril de 1919, Luiz Antônio Domingues da Silva, que faleceu antes da posse. Vaga por um longo período, a Cadeira 10 passou a ser ocupada, em julho de 1948, pelo desembargador Henrique Costa Fernandes, que falece em 1969.

- Dedicado ao Direito, em que, após bacharelar-se, conquistou com brilhantismo o grau de doutor, Henrique Costa Fernandes inscreveu-se entre os grandes jurisconsultos maranhenses de seu tempo – frisara Jomar Moraes no seu discurso de posse na AML.

Olhar fugidio diante de uma plateia seleta, gestos medidos e comedidos, terno escuro, Jomar desembainhara naquela noite de posse o discurso da simplicidade: “Aparentemente não estava no roteiro de peregrinações do moço humilde, nascido pobre de bens materiais, que na ânsia de lutar pela vida já foi tudo quanto nada seja, esta passagem pela Academia”.

No discurso, Jomar falou de sua origem, do nascimento na mesma Guimarães maranhense que deu ao mundo Sousândrade e Urbano Santos e do legado intelectual dos Moraes que deixaram Portugal no final do século 19 e fixaram-se no Maranhão.

Jomar recordou que fora chamado pelo professor Carlos Cunha para datilografar o seu discurso de posse como membro da Academia Maranhense de Letras. “Certamente desejando pagar-me os serviços prestados, deu-me as sobras do papel que lhe fora especialmente presenteado pelo nosso comum amigo em Caxias, industrial José Castro, com a seguinte recomendação: - Guarde esse papel com muito cuidado. Nele escreverás o teu discurso de posse na Academia. Os tempos passaram, e eu não alimentava pretensões de, pelo menos tão cedo, ingressar na Academia. Mas guardei o papel. E ele está aqui”, disse Jomar, exibindo as folhas à plateia.

Para deixar consignado que não ficara qualquer ranço da disputa pelos votos dos acadêmicos, Jomar fez de seu discurso uma celebração aos excluídos: “Desejaria ser, aqui, intérprete e porta-voz dos anseios e das aspirações dos que ficaram lá fora, a provar que, em se tratando de maranhenses, 40 cadeiras não bastam para quantos sejam ilustres e inteligentes”. No livreto

Cadeira 10, lançado pela revista e editora Legenda meses depois com os discursos da noite de posse, Jomar Moraes usou como epígrafe o seguinte fragmento de poema de Fernando Braga, com quem disputara a vaga na Academia:

Cheguei e não trouxe flores.

Trago em meu rosto o sangue

de todos os inconformismos.

Em discurso de saudação, o escritor Antônio de Oliveira destacou a trajetória profissional do novo acadêmico, com referência à produção jornalística de Jomar Moraes na revista Legenda e aos prêmios literários por ele conquistados. “A mocidade, mais uma vez, acaba de obter o almejado ingresso neste Cenáculo, através de uma de suas mais representativas figuras”, bradou Oliveira, que, para ilustrar o discurso, recorreu a um pequeno texto autobiográfico que recebera de Jomar Moraes às vésperas da posse. Em poucas linhas, o novo ocupante da Cadeira 10 da academia expõe a história de um homem simples e maior que as adversidades do destino, sem nenhuma reserva de modéstia:

“Dizes que ainda não tens minha biografia. Eu também não a tenho ainda. Sou um sujeito sem história alguma. O que te poderia dizer, assim de supetão, é que conto 29 anos de idade, sou detentor de três prêmios literários de nossa Academia e, antes que me iniciasse na imprensa daqui, já o fizera, desde os 14 anos, em jornais e revistas do Rio e São Paulo. No Rio publiquei meu primeiro livro, aos 23 anos. E não conheço o Rio. Comecei a vida de maneira muito humilde, tendo que sentar praça como soldado de nossa Polícia Militar, onde cheguei ao “elevadíssimo” posto de 3º sargento. Fui delegado de polícia em duas cidades do interior maranhense, uma das quais – Buriti Bravo – é o chão do meu amor. Lá encontrei minha esposa. E de lá são também meus três filhinhos. Sou o único indivíduo a ter o título de cidadão honorário de Buriti Bravo. O único! Hoje, sou funcionário público federal, postalista, por concurso em que brilhei, graças a Deus. Sou muito pobre e sempre fui. Mas sempre venci conquistando; jamais pedindo, naquela postura subserviente que, segundo o Padre Vieira, humilha e deixa o cabra moralmente aniquilado.

Sinto que não tenho mais história. Mas a verdade é que nunca me faltou disposição para lutar pela vida. E, a considerar de onde venho, já fiz muito; embora nada seja, já o “murro”, como se diz.

Em Buriti Bravo, ajudei a fundar o Ginásio Presidente Kennedy, que neste ano forma sua primeira turma. Quando, mês passado, o vi desfilar, chorei. Acho que já dei sentido e explicação à minha vida. Lá também fundei e presidi o Centro Cultural Felix Aires e os jornaizinhos semanais A Luz e O Eco, ambos por mim escritos e mimeografados. A duras penas.”

Após ler o pequeno trecho, Antônio Oliveira emendou: “Um dia, quando escreverdes as vossas memórias, rogo-vos desde já a inclusão nelas deste capítulo, digno da pena de um Raul Brandão ou, sem sair de casa, de um Humberto de Campos. Pela amostra, sois um memorialista nato. Obrigado, porque assim me poupastes de improvisar a vossa biografia. E agradecido, também, pelo gozo do bem urdido trecho de prosa”.

O efeito do discurso de saudação somado à presença do governador e secretários na solenidade de posse ditou o caminho que Jomar Moraes percorreria daquela noite em diante. “Tudo mudou da água para o vinho”, recorda Jomar, que em 1969 publicou o livro

Vida e obra de Antônio Lobo – um dos trabalhos vencedores de concursos da AML - com prefácio de José Sarney. “As pessoas passavam na rua, me reconheciam e cumprimentavam”.

Na introdução do livreto

Cadeira 10, o cônego Ribamar Carvalho tece suas impressões sobre o vigor de uma mocidade que, “encasulada na esperança, começa a espanejar as asas para o voo largo da inteligência”. Jomar Moraes, na avaliação de Carvalho, chegou à Academia como ícone de uma geração de jovens embalada pela coragem de ousar, “com condições de substituir os que tombam, mas sobretudo capaz de energizar valentemente as forças combalidas da ilustre academia”.

De Cumã a Guajarutiua

José Alípio de Moraes Filho, o Moraes Filho, não viveu o suficiente para ver Jomar alçar “o voo largo da inteligência” vaticinado pelo cônego Ribamar Carvalho. Exímio professor de música e maestro de banda, aventureiro nascido em São Bento (MA), a 27 de abril de 1883, Moraes Filho ocupou a cadeira de instrumentos de sopro da antiga Escola de Belas Artes do Maranhão e ensinou música e canto orfeônico no Instituto Cururupuense. Destacou-se na batuta e na pena e suas composições sacras e teatrais, principalmente, ganharam a simpatia da imprensa regional e do público.

Espírito cigano, o pai de Jomar Moraes foi homem de muitas mulheres, “um hippie precoce e de boa leitura”, segundo o próprio filho. De São Bento, ainda cedo seguiu para São Luís, no começo do século 20. Não demorou muito na capital maranhense. Seduzido pelo canto promissor do ciclo da borracha, rumou para a região Norte, passou uma temporada no Alto Xingu, no Amazonas, até fixar residência em Belém (PA). Lá começou a trabalhar no corpo de bombeiros, onde se destacou como maestro da banda da corporação. Pouco afeito ao mundo dos negócios, abandonou os projetos do látex para enveredar no mundo da música. Trocou o sonho dos cifrões pelas cifras dos grandes compositores.

Em Belém, onde passou a primavera da juventude, Moraes Filho dedicou-se por inteiro à música e experimentou com desmedida intensidade paixões avassaladoras. Como que desafiado pela alma cigana, o destino pôs no caminho de Moraes Filho duas espanholas. A primeira delas foi Carmem. A segunda, Concepción Alonso de Moraes.

Com Concepción viveu romance que lhe marcaria a vida inteira. Ela suicidou-se em casa, no auge da mocidade, com um tiro de revólver. A arma, que Moraes Filho guardava no armário do quarto modesto, pertencia ao corpo de bombeiros. Por muito tempo ficou latente a dor da desilusão e do sentimento de culpa.

Em 30 de outubro de 1914, Moraes Filho publicara no jornal paraense

Folha do Norte o soneto

?Crimen o no?, com a seguinte dedicatória: “A la memoria de mi inalvidable esposa, Concepción Alonso de Moraes, cuya vida fué el mayor arrombamiento de mi vida”. A pedido do poeta Corrêa de Araújo, o poema fora reproduzido algum tempo depois no jornal maranhense

A Pacotilha. Ei-lo:

Cerraste para siempre, con ternura,

Tus ojos refulgentes de alegria,

Cejida por la muerte prematura

Quedé com vida y muerto de agonia.

Pero el silencio de la sepultura,

esa morada lúgubre, sombria,

?te lo daria acaso uma locura?

Nadie logro saberlo todavia.

?Tendrias, pues, con manos criminales,

cambiado el ciclo (gozos divinales)

por mi ardiente y apasionado amor?

?Juzgar de ti tan cruda ingratitud?...

!No! Seria dudar de tu virtud.

Solo al destino devo mi dolor.

Avesso à possibilidade de criar raízes no Pará, Moraes Filho retornou a São Luís e, algum tempo depois, casou-se com Francisca Holanda Cavalcanti, a Sinhá, com quem tivera os filhos Joina, Jisa e Jofran. Em homenagem a Sinhá, Moraes escrevera o soneto

Consolação, a 28 de novembro de 1923. Em um dos trechos, ele acena para o desfecho: “Dorme, tranquilo, pois, anjo bendito:/ Já me foi vindo outro anjo do infinito,/ Que o teu sentir encarna e o meu entende”.

Os sonetos dedicados a Concepción, Sinhá e outras musas estão incluídos no livro

Um punhado de rimas, lançado por Moraes Filho em 1959 por iniciativa de amigos da cidade de Santa Inês, por onde perambulou o nômade em dado período da vida. No texto de apresentação da obra, o autor explica que decidiu exumar velhos escritos de um gavetão adormecido pelo tempo para enfeixá-los num livro: “Não rabisquei para determinada classe, mas para várias, menos a fina flor, visto que para esta não se rabisca: escreve-se”.

As quase três dezenas de poemas do livro denotam a personalidade extravagante de um homem refém da incerteza, ora vagando na felicidade, ora expondo-se às amarguras do cotidiano.

(...)

Pelos cuidados da vida

É tolo quem se molesta.

O que bem sabe viver

Traz a alma sempre em festa.

(Em Trovas alegres)

(...)

Ai! Deus meu, tem piedade!

É grande o meu desconforto!

De tanto sofrer na vida,

Não sei se estou vivo ou morto!

(Em Trovas tristes)

Apesar da embocadura literária, Moraes Filho não alcançou títulos formais na escola e mal concluiu o curso ginasial da época. Tinha boa leitura e era um compositor de mão cheia. Por onde passou deixou rastros de farras, leu os lugares e seus personagens, ergueu amores em cada paragem, organizou bandas e fanfarras. Chegou a ensinar música a muita gente – como ao maestro João Carlos, pai da cantora maranhense Alcione - e sua cultura musical foi a base para a formação da banda da Polícia Militar em São Luís.

Filho do maestro José Alípio de Moraes e de Teresa Porciúncula, jovem de família tradicional que deu até governador do estado do Rio de Janeiro - hoje Porciúncula é nome de cidade -, Moraes Filho herdara do sangue lusitano a vocação para as letras e a música. José Alípio era filho de José Gil de Moraes, que deixou Portugal com destino ao Maranhão no século 19 juntamente com o irmão Manuel Gil de Moraes. Um outro irmão de José Alípio e José Gil radicou-se na Bahia. O avô de Jomar Moraes casou-se com Teresa em São Luís. Já morando em São Bento, o casal teve 18 filhos, dentre eles Moraes Filho.

Separado de uma Sinhá já doente, Moraes Filho mais uma vez deixa São Luís para trás e toma o caminho de Guimarães (MA), num roteiro de aventura e vadiagem. Depois de flautear pelas festas do interior, homem experimentado já na casa dos 40 anos, ele conhece a ingênua Marcolina Cyriaca da Silva, a Camim, então com 15 anos de idade. Marcolina, filha de uma costureira e de um mestre de barco que havia morrido num naufrágio, logo nos primeiros encontros engravidou de Moraes Filho e deu à luz, em 6 de maio de 1940, Jomar da Silva Moraes, na praia de Cumã, em Guimarães.

Nascida em 16 de março de 1924, Marcolina foi uma mãe zelosa, dedicada ao lar e prendada no preparo de doces e bebidas. Uma dona de casa que aprendeu a tocar violino com o marido. Do casamento com Marcolina nasceram também Jaran, Jacir, Jocil, Joila, Jairon (já falecido) e Jeisa. Todos com a inicial J, de José Alípio de Moraes Filho. Jomar é provavelmente a combinação dos nomes José e Marcolina. Um verbo de ligação, talvez.

Jomar Moraes foi o único dos filhos que nasceu em Guimarães. O destino aventureiro de Moraes Filho o desafiara a ir adiante. Em Carutapera nasceram os outros seis filhos. Casa cheia, a família humilde passou por períodos de dificuldades. Apesar do dinheiro curto, Moraes Filho não deixava faltar o pão de cada dia. “A casa está quieta com a gente dentro”, dizia sempre.

A família Moraes deixou Guimarães quando Jomar tinha 6 meses de vida e atracou na praia de Guajarutiua, a caminho de Cururupu (MA). De lá seguiu para Carutapera (MA), onde Jomar morou até os 14 anos de idade. Pequena cidade do interior, Carutapera não era diferente da maioria dos municípios do Maranhão: sem infraestrutura e com parcos investimentos em educação.

Moraes Filho, um homem de cultura que bebia moderadamente e apreciava o cheiro da fumaça do cigarro, desconfiado da qualidade do ensino da única escola do município, tomou a radical decisão de deixar os filhos de fora da educação formal. Preferiu ele mesmo ensinar em casa. Passou a ser o professor dos filhos e adotou a sua própria pedagogia. Mas a estratégia não funcionou, pelo menos com Jomar. Não pela didática de Moraes, mas porque já havia uma predisposição de Jomar a não aceitar aquele ensinamento de improviso, dentro de casa. Pagou caro pela resistência: o franzino Jomar apanhou muito por não aceitar as lições do pai. E não foram poucos os castigos. “Fiquei sem freqüentar a escola pública e sem aceitar a escola doméstica”, recorda.

O fato de insurgir-se às lições do pai provocava sérios aborrecimentos dentro de casa. Jomar recusava-se, principalmente, a aprender a ler. “Meu filho é um burro. Deixa isso de mão”, dizia o velho Moraes, já desencantado. Mas Marcolina não desanimava.

Foram essas provocações do pai que despertaram em Jomar o desafio de aprender a ler sozinho. “Isso mexia muito comigo, e me sentia desafiado o tempo inteiro”. Jomar então cedera aos apelos da mãe. E por estímulo também da revista O Cruzeiro. “Meu pai era assinante e eu sempre recorria à revista para descobrir o que aquelas fotos queriam dizer”. Claro que das lições frustradas de Moraes Filho alguma coisa floresceu no aprendizado solitário do filho rebelde.

Outro fator de apoio na leitura foi a letra do Hino Nacional que estampava a contracapa do caderno de atividades. Jomar usava um papel transparente sobre o hino e, ao cantá-lo, descortinava letras e palavras. Depois de muito esforço, aprendeu a ler aos 12 anos. Em casa foi aquele susto.

- Seu Moraes, o Jomar

tá lendo – gritou Marcolina.

- Deixa de bobagem, Camim, esse menino não aprende – resmungou Moraes.

- É verdade, mostre para o seu pai – disse a mãe, entregando uma revista a Jomar.

Claro que Jomar leu as primeiras frases da página, o que deixou o pai envaidecido. Mas não se entregou. Deixando escapar uma certa desconfiança, Moraes esbravejou:

- Agora é preciso estudar mais ainda!

Dedicação não faltou dali em diante. Mas nem tudo estava resolvido. A leitura já não era problema, porém faltava aprender a escrever. Foi então que Moraes Filho empenhou-se decididamente nas lições, e Jomar colaborou. “Minha letra nunca foi boa, não é uma letra bonita”, conta Jomar, com o argumento de que a caligrafia ficou quase incompreensível depois de ter sido vítima de um AVC. Outro desafio foi aprender a fazer as contas de matemática.

Jomar conviveu com o pai até os 20 anos de idade. “Aprendi muito com ele. O gosto pela literatura vem daqueles tempos. O período em que ficamos juntos foi de muitas conversas, muito aprendizado”. Das leituras iniciais, Jomar diz lembrar-se de um exemplar da Bíblia que a mãe guardava na estante da sala. “Li por duas vezes, do Gênesis ao Apocalipse”.

Um soldado raso, uma dor profunda

Pelo rádio, chegava ao Maranhão a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas, que não suportara as pressões de militares e da imprensa sobre o seu governo. Era 24 de agosto de 1954. Naquele dia a família Moraes partia de Carutapera para São Luís em busca de oportunidades. Da janela do monomotor, Jomar observava de cima a ilha grande recortada por rios e circundada pelo Atlântico. Curioso, logo na primeira viagem procurava desvendar os primeiros mistérios da cidade das muitas lendas contadas pelo pai.

Os Moraes ficaram hospedados por uma semana no bairro do Desterro, na casa de Mariano Negreiros, padrinho de Jomar. São Luís atraía, principalmente, pelas perspectivas de estudo para os filhos. Mas o perfil cigano e o estilo visionário de Moraes Filho falavam mais alto. E mais uma vez estavam de partida o casal e os sete filhos. Primeiro para Vitorino Freire, onde permaneceram até 1958; de lá seguiram para Santa Inês, onde viveram por um ano de um pequeno comércio. Foram cinco anos pelo interior até o retorno à capital em 1959, “com uma mão na frente e outra atrás”.

Jomar Moraes chegara a São Luís aos 19 anos, sem nenhum título escolar, mas já com a lição completa: sabia ler, escrever e conhecia as principais operações de aritmética. “O meu conhecimento até então era fruto da minha fome de leitura. Era uma lição de casa, mas lição completa”, relembra.

A primeira morada em São Luís foi numa pequena casa alugada no bairro do Belira. Moraes Filho não tinha emprego fixo. Vivia de bico dando aulas de música, o que nem sempre garantia o sustento da família. Jomar, acompanhando de perto as dificuldades do pai, saiu em busca de emprego pela cidade. Queria ajudar em casa. Depois de intensa procura e muita porta fechada, soube pelo jornal de um concurso para soldado da Polícia Militar do Maranhão, que não exigia formação escolar.

Só havia um problema: Jomar tinha 19 anos, e a idade mínima de 21 anos era requisito obrigatório para a inscrição no certame. Sem consultar a família, refletiu bastante até tomar a decisão de forjar um registro civil adulterando a idade para atender às regras do concurso. Inscrição realizada, submeteu-se a uma prova de aritmética e a um ditado. Fora aprovado com distinção, para tristeza da família Moraes. O pai jamais compreendera aquele desatino do filho. Por forjar a idade e, principalmente, por ingressar na polícia.

O velho Moraes relutava, antes da nomeação do filho:

- Você não vai ser soldado – dizia ele.

- Vou, claro que vou, porque é lá onde posso trabalhar sem pedir nada a ninguém – reagia, determinado.

O preconceito com a polícia, naquela época, era muito mais acentuado do que atualmente. A sociedade via o policial como um profissional menor, desqualificado. Quem não dava certo em outra atividade profissional entrava para a polícia. Jomar fora nomeado em dezembro de 1959. Usou farda de soldado raso e foi trabalhar na rua. Fez o policiamento em bairros e praças e foi sentinela do Palácio dos Leões, sede do governo estadual. Não gozou de qualquer privilégio. Tudo o que recebia – o equivalente a um salário mínimo - era destinado às despesas de casa.

Entusiasmado com a profissão, no início da carreira Jomar chegou a pensar em seguir a carreira militar como oficial. Mas não havia curso em São Luís. Inscreveu-se então num seletivo para cabo da polícia e passou em primeiro lugar. Em 19 de abril de 1961, no meio do curso para a formação de cabo, a morte de Moraes Filho, aos 78 anos, deixou a família sem chão. Era o pai amável, o marido carinhoso, o senhor da boa música, o trovador das noites de boemia, o provedor da casa.

Encurralado entre a resignação e o sentimento de dor profunda pela partida do pai venerado, Jomar abriu mão do direito a gozo de licença de oito dias – o nojo, como se dizia à época - para continuar freqüentando o curso no quartel. A mãe Marcolina, sabedora do sofrimento do filho, até que tentou levá-lo de volta para casa.

- Meu filho, seu pai morreu ontem, e você está aqui no quartel!

- É a vida, minha mãe. Meu pai morreu, mas nós precisamos viver. Sou o mais velho, tenho que sustentar a casa. Se eu não vier, perco o curso. Estou com o luto no coração. Isso é o que importa.

Depois do curso de cabo, Jomar fora aprovado em quarto lugar no seletivo para sargento. Com isso, ganhou reconhecimento na polícia. Frequentou aulas à noite no Liceu Maranhense e foi galgando os primeiros títulos escolares submetendo-se a exames de madureza. Porém, com a morte de Moraes Filho, Jomar assumiu de vez a responsabilidade financeira sobre a família, o que o obrigou a interromper os estudos.

O desempenho intelectual em provas, cursos e seletivos da polícia garantiu a Jomar, aos 22 anos, uma promoção para atuar como delegado no interior do estado. E lá foi ele chefiar a delegacia de Colinas, onde também aproveitou o período de pouco mais de um ano para estudar no Colégio Colinense, fundado pelo Padre Macedo. De Colinas para São Luís e, pouco tempo depois, para a pequena Buriti Bravo. Por lá trabalhou como delegado de 1963 a 1967. Tempo suficiente para construir novos planos para a vida. “Eu estava decidido a ficar ali de vez, dando outra orientação ao meu futuro”, observa Jomar. Segundo ele, a vida o desafiava com muita frequência. “O destino sempre estava a me pôr à prova”.

Como delegado, além do status de autoridade municipal, o salário melhorou substancialmente. Mas o dinheiro tinha endereço certo: a casa onde residiam a mãe e os seis irmãos de Jomar. Em Buriti Bravo, ele fez amizades e envolveu-se durante quatro anos nos principais acontecimentos socioculturais da cidade. Sempre com a meta de concluir os estudos, Jomar fundou e organizou o primeiro curso ginasial, o equivalente ao intermediário, ainda hoje em atividade no município.

Em Buriti Bravo Jomar deu os primeiros passos nas letras com a criação do jornal semanal A luz, publicação mimeografada que circulava aos domingos e tinha uma boa aceitação entre os leitores. E também conheceu Aldenir, com quem se casou, teve filhos e ainda hoje vive.

De volta a São Luís, continuou na polícia como sargento. Mas por pouco tempo. Desistiu dos sonhos de ser um oficial. Dos corredores do quartel, a vista já não alcançava os horizontes iluminados de outrora. A luz apontava em nova direção. “Precisava sair dali, estava estagnado, pois àquela altura ainda não tinha sequer terminado o segundo grau”. Jomar ficou na polícia até 1967, dois anos antes de ser eleito para a Academia Maranhense de Letras.

Palavra da salvação

Palavra da salvação

Moraes Filho deixou a terra semeada. Jomar não herdou do pai patrimônio material, mas o gosto pela literatura, a arte de fazer amigos, a alma boêmia e a vocação de amante incorrigível. Herdou, até certa altura da juventude, o fervor religioso. Convertido à Assembleia de Deus por influência de Moraes Filho, em 1958 Jomar passou a escrever regularmente para a revista evangélica

Mensageiro da Paz. De Buriti Bravo foi correspondente de A Seara, revista oficial da igreja com sede no Rio de Janeiro. Ali assinou a coluna

Crônica do coração e escreveu versos para a seção Nossos Poetas.

Converteu-se também Jomar Moraes à literatura. Em 1963, lançou pela editora carioca da revista da Assembleia de Deus o seu primeiro livro,

Seara em flor, com 28 poemas de forte inspiração evangélica. Logo à primeira página da obra, o autor é apresentado aos leitores como membro da Academia Brasileira de Trova. Os editores chamam a atenção no prefácio para “um jovem intelectual em fase de constante evolução, de quem muito espera a Literatura Pátria, notadamente a Evangélica”. Antes de rimar, Jomar faz, quase em tom de pregação, uma analogia entre o jardim florido da poesia missionária e a estrada pedregosa de qualquer outro esforço poético não evangélico:

“Inexpressivos embora, meus versos não têm por característica as desregradas imagens, tão próprias da poesia profana. Efetivamente deve ser notória a diferença entre o versejador evangélico e o não evangélico, pois enquanto aquele consagra seu estro ao louvor de Deus, sepulta-se este nos pântanos do sentimentalismo febril, enaltecendo as concupiscências, imprimindo aos seus versos a mais ignóbil feição.”

Seara em flor não chegou a ser o “prelúdio altissonante” de um poeta novo desejado à época pelo autor. Jomar Moraes reconhece as limitações do livro, e até o abjura hoje, a começar pelo título da obra. Mas diz que a empreitada abriu o apetite para a produção literária. “A poesia ali, por mais ingênua e crua que pareça, representa um recorte da minha vida”. É, segundo ele, o período do desbravamento necessário e da travessia de fronteiras que, num piscar de olhos, vão da crença ao desencanto. No poema Conselho materno desabrocha o legado espiritual de dona Marcolina:

Agora mesmo o sol vai se inclinando!...

E eu de minha mãe me aproximando,

A bênção lhe pedi

Com um gesto mais nobre, mais cortês,

Porque vejo passar mais uma vez

O dia em que nasci

Concentrando no olhar dúlcido e terno

Toda a pureza do querer materno,

Ela me abençoou...

E banhada em soluços de alegria,

Tão pura, tão bondosa qual Maria,

Alegre me abraçou.

E disse-me: - Querido filho meu,

Louva ao Senhor, porque te concedeu

Que em teu fértil jardim

Colhesses dezenove primaveras...

E se confiante em Sua graça esperas

Terás o Céu por fim.

Palmilha sempre a senda do Evangelho,

Sendo tu de meus filhos o mais velho,

Aos teus irmãos darás

O exemplo de fidelidade a Cristo.

Afirmo-te que se fizeres isto,

Teus galardões verás.

(...)

Mais do que ser evangélico, era preciso pregar a palavra de Deus e catequizar os mais próximos, principalmente os irmãos mais novos. É nítida a influência da opção religiosa dos pais – que por alguns anos também virou opção religiosa de Jomar - em livro que fala de adoração e crença desmedidas. Como o tempo encarregou-se de transformar o crente em pragmático, o autor jamais cogitou uma reedição da obra. Jomar conta que, apesar da delimitação temática, o livro teve boa aceitação nos meios por onde circulou. “Havia gente generosa, que elogiou o livro. Gente de fora, mas sabe como é generosidade...”, relata.

Seara em flor serviu também de rito de passagem da poesia para a prosa. Jomar percebeu logo que não era um poeta. Aqueles versos inaugurais cometidos entre os 17 e os 23 anos de idade foram motivados pelo entusiasmo natural da primeira juventude, uma espécie de rompimento da alma represada. “Só depois caí em mim que não era um poeta. Ninguém me disse, ninguém me desvalorizou ou desestimulou”.

As primeiras páginas de

Seara em flor trazem ainda uma lista de livros “inéditos e em preparo” do mesmo autor, como

Flores de rimas, Cânticos do Sião, Flores do deserto e

Coração troveiro, em poesia;

Panorama da Poesia Evangélica Brasileira, Crônicas e

Salve Buriti Bravo, em prosa; e ainda a coletânea

Antologia de poetas evangélicos. Nenhum deles chegou ao prelo.

A primeira publicação em prosa de Jomar Moraes viria a lume em 1968, com a edição do livro

Graça Aranha, um ensaio sobre a vida e a obra do maranhense autor do romance

Canaã. O texto sobre Graça Aranha vencera o concurso literário da Academia Maranhense de Letras. O segundo trabalho em prosa escrito por Jomar, igualmente premiado pela AML mas nunca publicado, foi Bronzes eternos, uma coletânea com informações didáticas sobre monumentos de São Luís. Com o prêmio em dinheiro, Jomar comprou uma máquina datilográfica Olympia, utilizada dali em diante na redação de todos os seus trabalhos literários.

Em 1969, Jomar Moraes publicou

Vida e obra de Antônio Lobo, ensaio que, dois anos antes, levou o Prêmio Clemente de Faria da AML. Enquanto Fernando Moreira realça o estilo “luminoso e elegante” de Jomar, no prefácio do livro o então governador e acadêmico José Sarney reconhece o valor histórico da obra. “O trabalho de Jomar Moraes dá uma imagem nítida do que sempre me impressionou em Antônio Lobo: o literato e o político, o panfletário e sereno analista das artes, a gangorra entre a Oficina dos Novos e as Arcádias, a tradição e a renovação”, acentua.

No concurso literário da AML, para o qual Jomar adotara o pseudônimo de Josimo, a comissão julgadora tinha como membros Rubem Almeida, Domingos Vieira Filho, Fernando dos Reis Perdigão, Bacelar Portela, João Medeiros, Antenor Bogéa e Vera-Cruz Santana. Em parecer datado de 11 de novembro de 1967, a comissão assevera:

“Depois de acurado exame e leitura atenta dos trabalhos inscritos, considera a Comissão Julgadora, unanimemente, o melhor deles o que se intitula Vida e obra de Antônio Lobo e está assinado com o criptônico de JOSIMO.

E assim o faz pelas razões seguintes: é, na verdade, esse trabalho o que melhor preencheu o objetivo do concurso, pois focaliza com propriedade a vida atormentada e a obra fragmentária e dispensa de Lobo. Além do mais, dos trabalhos concorrentes é o de JOSIMO o melhor escrito, demonstrando o Autor, em que pesem alguns senões, de resto desculpáveis, louvável esforço de pesquisa, reflexão madura, equilíbrio de estilo e estimável senso crítico.”

Na edição do dia 9 de dezembro de 1967, o

Jornal Pequeno transcrevera o discurso feito por Jomar Moraes na Academia Maranhense de Letras, na solenidade de recebimento do Prêmio Clemente de Faria. Em determinado trecho, a referência a Moraes Filho é inevitável:

“Volvo agora instintivamente às minhas raízes e encontro a figura veneranda e querida do meu Pai, sempre a me incentivar, sempre a me guiar pelos caminhos que ele trilhou. Caminhos da inteligência e do talento que nele abundaram, e que ele os esbanjou prodigamente na sua vida de poeta e de boêmio espiritual. Esse homem, que para os outros foi o Poeta e Maestro Moraes Filho, e que para mim foi guia, crítico austero, incentivador da publicação do meu primeiro livro de versos e, sobretudo, meu Pai. A ele, pois, o preito de minha mais profunda saudade.”

Ao longo do discurso, Jomar faz também referências aos principais expoentes da literatura maranhense na linha do tempo, esboça analogias entre uma geração e outra e ressalta as iniciativas da Academia na promoção de eventos culturais. Por fim, evoca o desafio:

“Que sobre nós se abatam os vendavais da adversidade, impondo-nos passageiras derrotas, e sempre ficará em nosso coração aquela chama que reconforta e anima para novas e maiores conquistas. As nossas esperanças não são como os sonhos que o poeta Raimundo Correia imortalizou no soneto As pombas. Se temporariamente murcham, é que se estão preparando para o grande reflorescimento pleno de olências e matizes que inebriam a deslumbram.”

Quando em 1969 Jomar Moraes publicou pioneiramente

Harpa de oiro, em parceria com a Fundação Universidade do Maranhão, mal sabia ele que iniciaria ali uma longa jornada literária em torno da obra do poeta Joaquim de Sousa Andrade, o Sousândrade, e de muitos outros escritores maranhenses de farto reconhecimento, como Antônio Lobo, Vespasiano Ramos, César Marques, Olympio Cruz, Maranhão Sobrinho e muitos outros. O legado é uma imensa correnteza de publicações.

O colecionador de palavras

(texto publicado no jornal O Estado do Maranhão em 17 de maio de 2009)

Falou-se muito sobre o lançamento da terceira edição do

Dicionário histórico-geográfico da Província do Maranhão, de César Augusto Marques. Mas não o bastante, posto que não é uma obra cuja relevância se esvai no corrimão iluminado das noites de autógrafos. A publicação da Academia Maranhense de Letras, revista e ampliada com esmero e sacerdócio por Jomar Moraes, é uma obra insuspeitada pela honestidade com que fora erigido cada tijolo de páginas, cada rodapé de notas.

Por que se faz tão importante um livro publicado há quase 140 anos? E por que se falar tanto, e tão mais agora, da terceira edição do

Dicionário? Sobram argumentos. O valor histórico do título original, concebido em 1870, denota de antemão o interesse de pesquisadores de hoje, estudiosos da história de outrora, acadêmicos e curiosos em geral. A contribuição de Antônio Lopes na recomposição dos apontamentos feitos por César Marques e no apuro de novas e preciosas informações revigorou substancialmente a obra 56 anos depois de lançada. Também debruçou-se sobre o trabalho de César Marques, com o fito de reeditá-lo, uma comissão formada pelos historiadores Mário Meireles, Domingos Vieira Filho e Virgílio Domingues. Mas a segunda edição só aconteceria em 1970, idealizada por Raimundo Nonato Cardoso, que fez a costura necessária dos originais de César Marques com as anotações de Antônio Lopes. Em 2009, Jomar Moraes consegue moer o

Dicionário, com Marques, Lopes e Cardoso na prensa. Sem reduzi-los a pó. Faz melhor: dá-lhes oxigênio para uma vida duradoura.

O novo

Dicionário que Jomar Moraes traz a lume é superlativo sob todos os aspectos. É uma obra volumosa, com 1.028 páginas, 1.559 verbetes e 1.508 notas. Não por acaso, durou 10 anos no forno da rua das Jaqueiras, no desvão da casa do Jardim Renascença, de onde Jomar Moraes flerta noite e dia com mais de 30 mil livros. Muitos tombariam no caminho de tantos números, nas picadas de tantas palavras, na encruzilhada de infinitas fontes. Mas não um soldado, ainda que sem quartel ou regimento. Jomar Moraes foi um inventor solitário da terceira edição, nos serões diários, nos finais de semana e dias santos, nas noites mal dormidas. Foi desencorajado em alguns momentos da empreitada, caiu doente por um ano, viu a morte de esguelha na porta da UTI, mas não perdeu a fé na tinta que ainda resta da pequena Olympia, a máquina datilográfica pau para todas as obras.

Jomar, que mal cruzou o oceano da informática, foi castigado severamente pela simbiose da pressa e da preguiça. Se nalgumas vezes padecia da ansiedade de ver o trabalho concluído com brevidade, noutras entregava-se por compensação ao ócio, para espicaçar a fadiga, ora vagando timidamente pela leitura descomprometida, ora editando outros livros ou inventando mestrados.

Embora com dezenas de livros já publicados, Jomar Moraes chega aos 70 anos resistindo escancaradamente ao computador. A revisão de todo o texto do

Dicionário e a redação das notas de rodapé complementares, elucidativas e corretivas foram feitas artesanalmente por Jomar, e digitalizadas por José Ribamar Silva, o “Seu Riba” da Lithograf. Sabe que poderia ter feito mais cruzamento de fontes, e muito mais rápido, com a ajuda da tecnologia. Mas não se intimida ao reconhecer que a terceira edição do

Dicionário histórico-geográfico da Província do Maranhão é a maior e mais completa tarefa editorial a que se dedicou. E não foram poucas as missões. Da distância que mantém da internet diz não sentir o menor remorso: “Não sei o que estou perdendo ou o que estaria ganhando, se a usasse. Portanto, não posso me ressentir de algo que não conheço”.

Indispensável manual de navegação

O leitor não encontrará indícios da reforma ortográfica na obra editada por Jomar Moraes. Não se sabe se por uma questão de falta de tempo ou excesso de birra. O ex-presidente da Academia Maranhense de Letras (AML) deixa no ar. E não poupa críticas ao novo modelo ortográfico proposto. “A reforma não me atrai. Acho uma bobagem”. Extremamente conhecedor e por isso mesmo cuidadoso no trato com a língua portuguesa, Jomar dedicou-se a fazer as correções necessárias no

Dicionário, com a preocupação de não mutilar os textos originais. O leitor compreenderá onde estão as correções e saberá distinguir com facilidade a autoria de cada anotação. Na página de apresentação, Jomar deixa claro que os textos de César Marques, Antônio Lopes e a chamada Comissão estão criteriosamente demarcados no livro.

Nas folhas iniciais há um guia de leitura, um manual de navegação indispensável, além de providencial índice remissivo ao final elaborado por Lino Moreira. Ainda assim, o leitor vai se deparar com um livro sem parágrafos, com verbete em fonte de corpo 9 e nota de rodapé de corpo 7. Sem esses recursos gráficos, a obra seria inviável em um só tomo. O autor da terceira edição optou por um volume único. Não é uma obra para se ler numa assentada. Aos poucos é dado lê-la, com o recurso da boa paciência e da entrega sem parcimônia ao mais completo repositório de informações sobre história e geografia do Maranhão colonial, imperial e republicano.

Há limitações no livro, é bem verdade. E imperfeições menores que só foram corrigidas no armarinho de miudezas de Jomar Moraes. A sensação de

déjà vu será recorrente. Muitos desconfiarão ter lido algum trecho do

Dicionário antes, em alguma outra obra. E não será mera coincidência. O ex-presidente da AML reconhece que parte da obra fora “chupada” indevidamente ao longo de anos por alguns autores, sem a menor cerimônia ou o mínimo zelo pela citação da fonte original.

Jomar sinaliza para os senões que o leitor encontrará pela frente, mas não o desanima na jornada. E não abre mão de um suave puxão de orelha em Raimundo Nonato Cardoso, na segunda edição, “por interferir no texto alheio, sob o pretexto de corrigi-lo gramatical ou estilisticamente, intervenções sempre indevidas, e algumas vezes equivocadas”.

O

Dicionário histórico-geográfico da Província do Maranhão é uma obra de valor incontestável. Uma obra aberta, um livro de retoques, como assevera o autor da terceira edição. Não há rigor estilístico, mas informação profusa. Das invasões francesa e holandesa às povoações indígenas, da Companhia de Jesus à Companhia de Comércio, da Revolta de Bequimão à Balaiada, da proclamação da Constituição Política do Império ao governo de Jackson Lago, do Padre Antônio Vieira ao

Jornal de Tímon (de João Francisco Lisboa). Haverá sempre referências, muitas delas atualizadas por Jomar até o fechamento da terceira edição.

Ao consumir 10 anos de pesquisa, a terceira edição do

Dicionário foi, segundo Jomar, o seu curso intensivo de História do Maranhão. Bebeu em fontes privilegiadas, comparou, retocou até chegar à versão impressa de tamanha espera. Cioso do desafio a que se dedicara, ele não disfarça o gozo pelo empreendimento. Do alto dos 70 anos – o crime de lesa-idade para alcançar o primeiro emprego de policial já está prescrito, segundo o próprio – Jomar Moraes remoça ao falar de seu apego ao ofício de editor apaixonado e compulsivo. A felicidade só não é completa porque a vista já fraqueja em decorrência da diabetes. Editar livros numa terra onde a maioria das almas tem apenas um olho não é tarefa das mais fáceis. O relacionamento com a palavra impressa é de cio corrente: “Leitura para mim é uma questão orgástica”.

Não cogita a hipótese, mas diz que, se um dia lhe faltar a visão, vai ser editor em braile. Jomar poderia enfim vestir o pijama e deitar na rede para colher o reconhecimento que lhe é de direito. Mas não. Parar a missão do

Dicionário não está nos seus planos. Vaticina, sem rodeios, a publicação de um suplemento à terceira edição da obra, com iconografia plena e ainda mais vigoroso. Não esculpe o trabalho iniciado por César Marques como obra derradeira. Na lira de Jomar qualquer dia é tempo de estio.

A peleja é definitiva, ele não abre mão. Mais do que aos amigos e às bibliotecas mundo afora, Jomar Moraes devia a si a reedição do

Dicionário. A alma não sossegava. Agora, livro posto, é o Maranhão que deve muito ao mulato da Academia.